【深度80m、玄界灘の激流に挑んだTDIダイバーたちの記録】

執筆者:加藤 大典

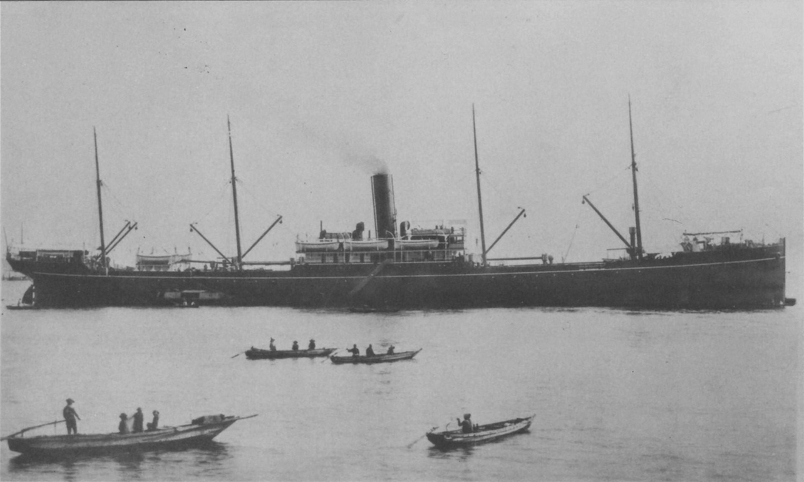

2025年7月14日から16日にかけて、福岡県沖・玄界灘に沈む旧日本陸軍の輸送船「常陸丸(ひたちまる)」への世界初の有人沈没船探査ダイビングが実施されました。

この歴史的プロジェクトは、TDI(Technical Diving International)認定のテクニカルダイバーたちによって遂行され、最大水深80mに沈む船体の姿を、人の目で初めて確認・記録するという快挙を成し遂げました。

探査は、非常に流れが速く、海況の変化が著しい日本有数の難海域・玄界灘で実施。潮のタイミング、潜降・浮上の精密なコントロール、ボートとの綿密な連携が不可欠となる中、すべての行程が計画通りに成功しました。

常陸丸とは?沈没船「常陸丸」の歴史と背景

常陸丸は、1898年(明治31年)に建造された大型貨客船で、のちに日本陸軍の兵員輸送船として徴用されました。

日露戦争中の1904年(明治37年)6月15日、玄界灘を西へ航行中の常陸丸を含む3隻の日本陸軍徴用輸送船が、ロシア帝国海軍ウラジオストク巡洋艦隊の装甲巡洋艦3隻による射撃を受け、降伏拒否などにより攻撃された「常陸丸事件」により、常陸丸は沈没。

常陸丸においては、1,091名の犠牲者を出す大きな損失となりました。

その後無人調査が行われましたが、沈没から121年、建造から127年を経た2025年、ついに人の手での探査が実現しました。

プロジェクト発起と支援体制

このプロジェクトを発起したのは、福岡のダイビングサービス「Diving Base JOINT」代表・寺澤淳二氏。

寺澤氏は探査メンバーに声をかけ、使用するダイビングボートと船上からの支援体制を全面的に提供。難易度の高い海域における安全管理と作業遂行を支える、極めて重要な役割を担いました。

また、安全体制として、**TDI認定のサポートダイバー2名(誉田康平氏・木下直樹氏)**が水中支援を担当。減圧停止中のモニタリングや緊急対応にも備えた体制で、全ダイビングを強力にサポートしました。

探査チーム(メインダイバー)

本プロジェクトのメインダイバーとして、以下の3名が参加しました(五十音順):

・大濱 裕次 氏(ケイブエクスプローラーズINAZUMI代表)

ケイブおよびディープダイビングのスペシャリストで、洞窟探査から高難度のテクニカルダイビングまで幅広く活動。

・加藤 大典 (SDI TDI JAPAN代表)

SDI TDIの日本代表として、教育・トレーニングの普及と国際基準の啓発に尽力。

・清水 淳 氏(マリーンプロダクト代表 / TECカメラマン)

水中撮影の第一人者として知られ、数々の海洋映像・記録を手がけるベテラン。

使用ガスと安全管理

今回の潜水には、酸素分圧の低いハイポキシック・トライミックスガスを使用。

バックアップ用のガスを含め複数のガスシリンダーを携行し、TDIの訓練基準に基づく緻密な減圧計画と浮上管理を徹底。

サポートダイバーとの連携のもと、水中での緊急対応や減圧ステージでのモニタリング体制も確保され、全行程を通じて高い安全性が維持されました。

メディア報道と反響

本探査の様子はNHK福岡でも特集として放送され、多くの視聴者に強い印象を与えました。

放送では、準備から潜水、実際の水中映像までが紹介され、現代の技術と情熱によって海中に眠る歴史が鮮やかによみがえる様子が描かれました。

探査の意義と今後の展望

この探査は、単なるダイビング技術の証明ではなく、戦争の記憶を後世に伝える文化的・社会的使命も背負っています。

また、過酷な自然環境下での成功は、TDIのトレーニングカリキュラムとその実践力を証明する結果ともなりました。

今後もSDI TDI JAPANでは、人の目で記録し、語り継ぐ水中探査の価値を広く社会に発信し、技術と安全を両立したテクニカルダイビングの啓発活動を続けていく方針です。

この調査の写真をSDI TDI ERDI PFI JAPANのInstagramにて明日より公開していきますので、そちらもぜひご覧ください!

※本プロジェクトは、すべての安全基準・倫理・法令を遵守し、各分野の専門家と連携の上、綿密に計画・実施されました。

新着記事

-

「誰かが守る安全」から“みんなで守れる安全”へ。"2026 SDIJAPAN チームセーフティプロジェクト始動"

2026/12/31

-

【パーティ】2026年4/5(日) ONE DIVE FAMILY PARTY IN TOKYO 参加予約開始!(先着50名プレゼント付)

2026/04/05

-

【名古屋展示会】2026年3/13-14(金土)ダイビングメッセ2026in名古屋開催のお知らせ

2026/03/14

-

【エモンズシリーズ 第3弾】なぜエモンズなのか

2026/02/13

-

【募集!】第4回 稲積水中鍾乳洞プロジェクト 参加者募集!|申込フォームはこちら

2026/01/25

-

コンピュータ・ナイトロックスeラーニング日本語リリース

2026/01/17

コースで絞り込む

キーワードで絞り込む

タグで絞り込む

- #ERDI

- #PFI

- #SDI

- #sdi-sn

- #SDIコースディレクターコース

- #TDI

- #tdi-nx

- #ういてまて

- #インストラクターアップデート

- #エイジングダイバー

- #エモンズシリーズ

- #オンライン

- #カバーンダイビング

- #ケーブダイビング

- #サイドマウント

- #シニアダイバー

- #スノーケラー

- #セノーテ

- #セミナー

- #ソロダイバーコース

- #ダイビングの始め方

- #チューク

- #ディープダイビング

- #トレジャーズ

- #ファーストレスポンストレーニングインターナショナル

- #ブルーオーシャンフェス

- #プラヤデルカルメン

- #ボランティアダイバーズ

- #ミクロネシア

- #レックダイビング

- #安全対策

- #展示会

- #潜水事故

- #着衣泳

- #稲積水中鍾乳洞プロジェクト